Se estamos certos em afirmar que o diálogo estabelecido entre a imaginação e a ciência funciona mais ou menos segundo um esquema que prediz que o que uma pensa ou intui em uma época, a outra tem por dever inventar ou conhecer na época seguinte, neste século sinistro e terminal talvez que a equação tenha se invertido um pouco, e decadentes que estão as nossas poéticas, não é cedo nem tarde invertermos os fatores pra sugerir que, depois desta última descoberta, se a ciência pretende continuar expandindo suas fronteiras, faz-se necessário que a imaginação a acompanhe.

Soa enfadonho e apocalíptico cogitar que a imaginação humana tenha envelhecido, e que o acúmulo dos séculos tenha transformado a nossa experiência, o nosso convívio, em uma espécie de demora, de atraso. A enorme carga de autoconsciência histórica é um componente obrigatório em qualquer enunciado filosófico, mas o fardo dos tempos não pesa apenas nas esferas sociológicas. Seu peso é sentido também entre aquelas artes que, há pouco tempo, conseguiam articular em um âmbito estético toda a paixão e o impulso que catapultavam as vontades de liberdade, de paz, de evolução da consciência, todo o deslumbramento oferecido pelas novas substâncias alucinógenas, como o LSD, naquele breve respiro de vinte anos após o holocausto, antes da curva descendente de um belíssimo e colorido espírito de época que desaguou na cocaína e nos anos 80. Os sonhos não envelhecem – morrem.

Qual é o lugar que a Ficção Científica ocupa numa sociedade como a de hoje? Ultrapassadas as previsões de imortalidade, de viagens no tempo, de carros voadores, de pílulas para inteligência, tudo aquilo que a imaginação e os esforços intelectuais dos gurus da consciência (Timothy Leary, Terence McKenna, Robert Anton Wilson, entre outros) fez por bem colocar como meta ou desafio ou obstáculo a ser superado, hoje fracassa diante da tragédia que persiste e que se acumula sem arrebentar. Não apenas a tragédia cotidiana, esse apocalipse arrastado, mas a tragédia do símbolo, o esvaziamento do sonho, que, se há, é apenas o sonho do colapso que tarda e que é adiado a cada ano.

Terence McKenna sugeriu certa vez que a imaginação poderia ser uma forma de comunicação não-local. As diferentes civilizações e espécies imaginadas pelos seres humanos ao longo dos séculos podem de fato existir, e a primeira pista que obtivemos de sua existência, neste sentido, deu-se quando pudemos começar a imaginá-las. A história da humanidade não poderia, portanto, nunca se dissociar da história de sua imaginação. O raciocínio é interessante, sua proposta é fantástica. Seu resultado, um pouco frustrante. Mas a semente está colocada: um futuro melhor é primeiro imaginado. Em algum momento a imaginação passa a ser compartilhada socialmente; só depois é que esforços são feitos na direção do ideal.

O problema é que a imaginação também não está prevenida contra os pesadelos (e não são poucas as obras ou ideias que nasceram deles). A Ficção Científica, contudo, não tem mais fôlego para funcionar enquanto instância capaz de explorar as fronteiras da consciência. Outras obras, pertencentes a outros contextos ou movimentos, foram mais bem sucedidas: Ulysses e Finnegans Wake de Joyce poderiam ser exemplos, assim como Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Na verdade, até mesmo os ensaios especulativos de McKenna, ou então o legado deixado pelos mestres anteriores a ele, como Gurdjieff, Helena Blavatsky ou Aleister Crowley, seriam bem mais exuberantes e interessantes, se levarmos em conta que toda a linguagem e misticismo disponíveis em seus textos foi também imaginada, experimentada, e responde assim a um impulso criativo (com resultados estéticos obviamente distintos, mas com uma pretensão de verdade muito mais imperativa). Sempre nascerão obras de valor na Ficção Científica (ou Especulativa, como preferem alguns), mas a sua origem e efeito estão muito distantes daqueles preteridos pela Ficção Científica produzida, por exemplo, pelos medalhões do gênero, tais como Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Isaac Asimov ou William Gibson, este último responsável pela elaboração de uma estética que era a própria ressaca dos anos 70 tendo no horizonte um futuro negro mas cheio de possibilidades, o Cyberpunk¹.

Pegando o exemplo de Dick: é impossível desvincular a sua escrita extremamente original da sua trajetória individual “psiconáutica”, de sua possível esquizofrenia, dos efeitos colaterais alcançados pelas grandes doses de imersão nos absurdos reinos insólitos em que encontrava povos-gafanhoto do espaço sideral e raios cor-de-rosa que disparavam flashes de informações pra dentro de seu cérebro a ponto de permiti-lo diagnosticar com precisão a doença de seu filho antes dos próprios médicos.

Em um discurso em Metz, em 1977, Philip K. Dick chegou mesmo a especular sobre a possibilidade de estarmos vivendo todos nós em uma realidade gerada por computador (a Matrix), e acrescentava a isso a hipótese de inúmeros romances seus terem sido produzidos a partir de memórias residuais de universos paralelos. Tal discurso deveria ser (e é) considerado um dos grandes e mais ambíguos momentos da Ficção Científica: é a fala de um gênio visionário ou de um louco?

O assunto é interminável, e pretendo abordá-lo novamente, em um texto mais extenso. Se é necessário finalizar, que seja com um trecho de um dos meus livros preferidos do gênero, As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury, bastante adequado à data de hoje:

“Timothy olhou para a última coisa que o pai atirou ao fogo. Era um mapa mundi, que enrugou e distorceu-se ao contato das chamas, com um chiado, esvoaçando como uma borboleta negra, ardente. Timothy afastou-se.

– Agora vou mostrar-lhes os marcianos – disse o pai. – Venham todos. Venha, Alice.

Pegou a mão da mulher. Michael chorava ruidosamente. O pai tomou-o nos braços e todos caminharam para o canal, atravessando as ruínas.

O canal. Onde amanhã ou depois, suas futuras mulheres chegariam num barco, meninas pequenas e sorridentes ainda, com o pai e a mãe.

A noite os envolveu e as estrelas apareceram. Mas Timothy não conseguiu encontrar a Terra. Já se havia posto. Era um motivo de reflexão.

Enquanto andavam, ouviram o pio de um pássaro noturno. O pai disse:

– Sua mãe e eu vamos procurar instruí-los. Talvez fracassemos. Espero que não. Vimos muitas coisas e aprendemos muito com elas. Planejamos esta viagem há muitos anos, antes de vocês nascerem. Mesmo que não arrebentasse a guerra, teríamos vindo para Marte, acho eu, para viver e criar o nosso próprio padrão de vida. Teria sido preciso mais um século para que a civilização terrestre envenenasse Marte. Agora, é claro…

Chegaram ao canal, longo, fresco, retilíneo e refletindo a noite.

– Eu sempre quis ver um marciano. – disse Michael. – Onde estão eles, papai? Você prometeu.

– Estão aí – disse o pai.

Colocou Michael nos ombros e apontou para baixo.

Os marcianos estavam ali. Timothy começou a tremer.

Os marcianos estavam ali – no canal – refletidos na água. Timothy, Michael, Robert, mamãe e papai.

Da água ondulante, os marcianos ficaram olhando um tempo enorme para eles…”

Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas [Francisco Alves, 1980; tradução de José Sanz]

- – As obras de autores mais recentes como China Miéville ou Victor Pelevin, muito embora eu não as tenha lido, me parecem, de longe, bem curiosas.

escrito ao som de:

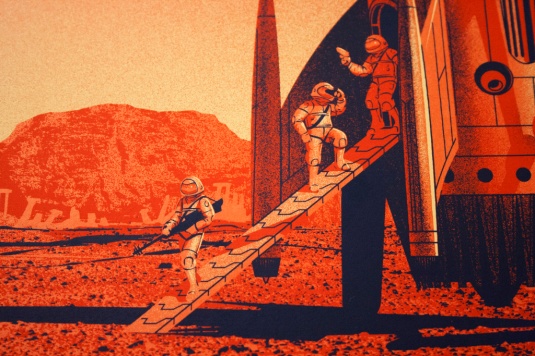

Imagem: Timothy Anderson